Ethereum verstehen (I): Betriebssystem der digitalen Finanzwelt

1. August 2025Ein bedeutender Meilenstein für die Blockchain-Welt: Vor fast genau zehn Jahren, am 30. Juli 2015, startete Ethereum als experimentelle Plattform für sogenannte Smart Contracts, also selbstausführende digitale Verträge. Was damals als visionäres Projekt von Vitalik Buterin und seinem Team begann, hat sich zur zweitgrößten Kryptowährung und zur digitalen Infrastruktur für eine neue Generation von Finanzdienstleistungen entwickelt.

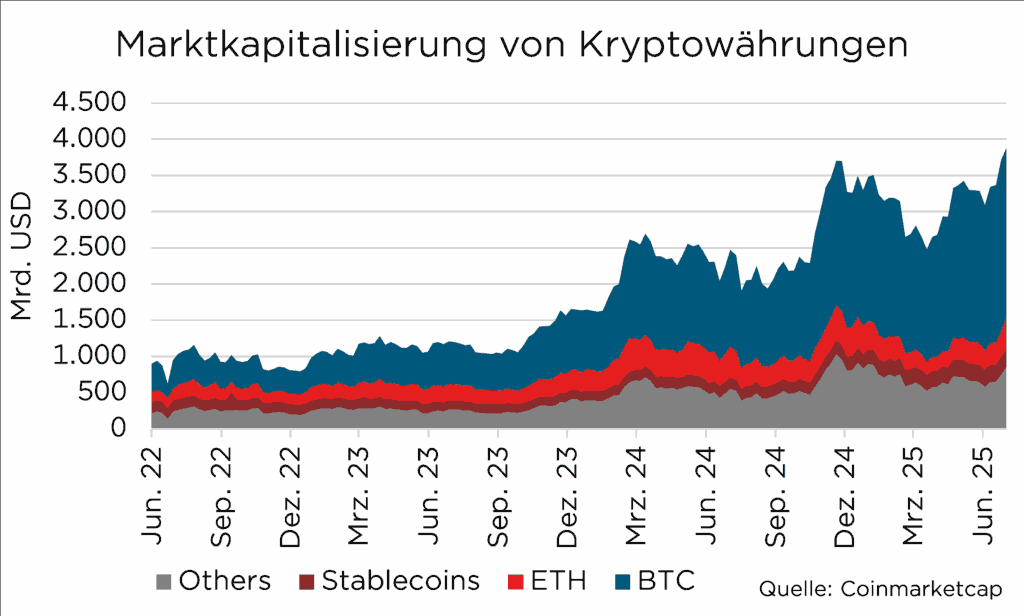

Während Bitcoin bereits seinen Platz in professionellen Portfolios gefunden hat, rückt Ethereum zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren. Traditionelle Finanzinstitute investieren Milliarden in Ethereum-basierte Anwendungen, von automatisierten Handelsprotokollen bis hin zu programmierbaren Anleihen.

Doch was genau macht Ethereum für die Finanzwelt so interessant? Und warum sprechen Experten von einem „neuen Betriebssystem“ für digitale Finanzdienstleistungen? Unser zweiteiliger Beitrag erklärt die Grundlagen dieser Technologie, fernab von Spekulationen und Hype.

Ethereum: Eine Plattform, kein bloßes „Coin“

Mit Ethereum verbinden die meisten häufig fälschlicherweise die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Ethereum ist aber weit mehr als eine digitale Währung.

Es handelt sich um ein weltweit verteiltes Netzwerk, das sowohl die Ausführung von Anwendungen als auch die Übertragung von Vermögenswerten ermöglicht, ohne zentrale Instanz. Die Vision, die Vitalik Buterin im Ethereum-Whitepaper beschreibt, ist die einer weltweiten Computer-Infrastruktur, auf der jeder seine eigene Geschäftslogik in Form von Code hinterlegen kann. Im Gegensatz zu Bitcoin, das als reines digitales Kassenbuch konzipiert wurde und sich auf das Übertragen von Werten beschränkt, bringt Ethereum eine entscheidende Innovation: die Programmierbarkeit von Finanzlogik.

Man kann sich Ethereum als einen globalen App-Store vorstellen, in dem die Anwendungen nicht auf einzelnen Smartphones, sondern auf einer gemeinsamen, unveränderbaren Blockchain laufen. Um zu verstehen, wie Ethereum funktioniert, ist ein Blick auf die zugrundeliegende Blockchain-Technologie hilfreich:

Die Blockchain funktioniert wie ein gemeinsames, digitales Kassenbuch, das gleichzeitig auf tausenden Computern weltweit geführt wird.

Jede neue Seite (Block) wird chronologisch hinzugefügt und mit der vorherigen Seite kryptografisch verknüpft, wie bei einer Kette, bei der jedes Glied fest mit dem nächsten verbunden ist. Versucht jemand, ein Glied zu verändern, bricht die ganze Kette und alle anderen Computer bemerken den Manipulationsversuch sofort. Da alle Teilnehmer dieselbe Version des Kassenbuchs haben, ist Betrug praktisch unmöglich.

Diese Offenheit und Flexibilität ermöglichen es, neue Formen digitaler Zusammenarbeit zu schaffen.

Obwohl sie als technologische Grundlage von Kryptowährungen dient, findet sie auch Anwendung in Bereichen wie Finanzwesen, Lieferketten und digitalen Identitäten. Eine detailliertere Erklärung der Blockchain-Technologie finden Sie auch in unserem Beitrag „Bitcoin verstehen (Teil I/II): Die Technologie hinter der digitalen Währung“.

Smart Contracts: Verträge, die sich selbst erfüllen

Das Herzstück von Ethereum sind die sogenannten Smart Contracts. Dabei handelt es sich um kleine Programme, die auf der Blockchain gespeichert werden und automatisch ausgeführt werden, sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt sind.

Bespiel: Cola-Automat als eine Art Smart Contract

Ein besonders anschauliches Beispiel für einen solchen Vertrag aus dem Alltag ist der Cola-Automat: Man wirft Geld in den Automaten ein und dieser entscheidet anschließend, was passiert. Wurde zu wenig Geld eingeworfen, spuckt der Automat das Geld wieder aus. Stimmt der eingeworfene Betrag, kommt eine Cola-Flasche heraus. Wurde zu viel Geld eingeworfen, kommen die Cola-Flasche plus Wechselgeld heraus. Dies ist ein simples Beispiel für einen Vertrag, der automatisch ausgeführt wird, ohne dass eine Verkäuferin oder ein Verkäufer vermitteln muss. Würde sich dieses Szenario hingegen am Kiosk abspielen, wäre der Verkäufer die „Smart Contract“-Instanz, die verschiedene Bedingungen prüft und danach handelt.

Genauso funktionieren Smart Contracts:

Sie prüfen automatisch, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und lösen dann entsprechende Aktionen aus – zum Beispiel die Übertragung von Vermögenswerten oder die Ausschüttung einer Dividende.

Das Besondere daran ist, dass für die Ausführung dieser Verträge keine zentrale Instanz mehr benötigt wird. Der Code wird dezentral auf vielen Rechnern ausgeführt, was Manipulation praktisch unmöglich macht und die Integrität der Abläufe sichert. Die praktische Anwendung lässt sich auch am Beispiel automatisierter Versicherungen veranschaulichen: Ein Smart Contract überwacht kontinuierlich Wetterdaten und löst bei definierten Schwellenwerten, etwa bei Dürre oder Sturm, automatisch eine Auszahlung aus.

Ohne Papierkram, ohne Gutachter, ohne Wartezeit.

Solche Automatisierungen zeigen, warum Ethereum für die Finanzbranche interessant wird: Komplexe Prozesse lassen sich vollständig digitalisieren und durch nachprüfbare Regeln statt Institutionen steuern.

Ether (ETH) als Treibstoff

Um zu verstehen, wie dieses System funktioniert, müssen wir uns die „Währung“ des Netzwerks ansehen: Ether. Jede Transaktion und jede Rechenoperation auf Ethereum kostet „Treibstoff“, ein Maß für den Rechenaufwand, der in der Kryptowährung Ether (ETH) bezahlt wird. Ether verhält sich zu Ethereum wie Benzin zu einem Auto: Ohne diesen Treibstoff kann kein Smart Contract ausgeführt werden und keine Transaktion stattfinden.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das, dass Ether nicht nur ein Spekulationsobjekt ist, sondern ein integraler Bestandteil des Systems, der die Ausführung und Sicherheit von Smart Contracts gewährleistet. Validatoren, die das Netzwerk betreiben und Transaktionen bestätigen, erhalten als Belohnung Ether. Damit bildet Ether das wirtschaftliche Rückgrat des Ethereum-Ökosystems.

Unterschiede zu Bitcoin: Mehr als nur digitales Geld

„Digitales Gold“ versus Plattform

Bitcoin und Ether sind die beiden größten Kryptowährungen, verfolgen aber grundsätzlich unterschiedliche Ziele: Während Bitcoin als dezentrales, digitales Wertaufbewahrungsmittel („digitales Gold“) konzipiert wurde, versteht sich Ethereum als flexible Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps).

„Proof-of-Stake“ versus „Proof-of-Work“

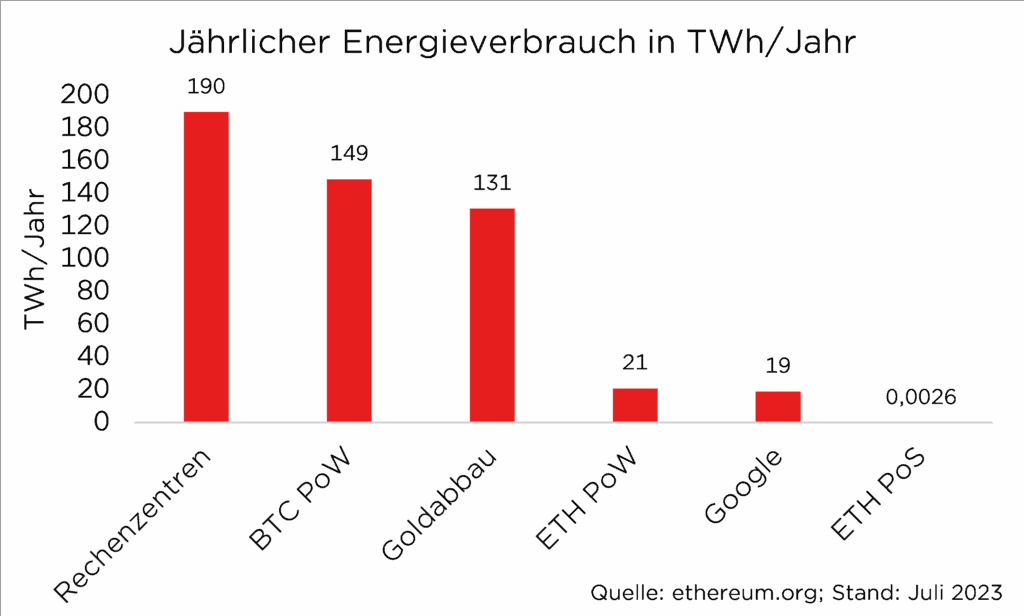

Ein zentraler technischer Unterschied liegt im Konsensmechanismus. Bitcoin nutzt das energieintensive „Proof of Work“-Verfahren (PoW), bei dem Miner weltweit komplexe Rechenaufgaben lösen. Ethereum hingegen ist 2022 auf das nachhaltigere „Proof of Stake“-Modell (PoS) umgestiegen.

Das Validierungsverfahren bei Ethereum funktioniert grundlegend anders:

Statt energieintensivem Mining entscheidet ein transparentes, aber sicheres Auswahlverfahren darüber, wer den nächsten Block erstellen darf. Wer als Validator teilnehmen möchte, muss mindestens 32 ETH als Einsatz („Stake“) hinterlegen, dies dient als Sicherheit für korrektes Verhalten. Das Netzwerk wählt dann zufällig einen Validator aus, der einen neuen Block vorschlagen darf, während andere Validatoren diesen Block überprüfen und bestätigen.

Arbeitet ein Validator korrekt, erhält er zusätzliche ETH als Belohnung; bei Fehlverhalten oder Betrugsversuchen kann ein Teil seines Einsatzes dauerhaft vernichtet werden – ein starker Anreiz für ehrliches Verhalten.

Diese „Proof of Stake“ Umstellung brachte dramatische Verbesserungen mit sich: Der Energieverbrauch von Ethereum sank um über 99 Prozent, da keine rechenintensiven Aufgaben mehr gelöst werden müssen. Statt tausender Computer, die permanent um die Lösung desselben Rätsels konkurrieren, reicht bei Proof of Stake ein normaler Computer aus, um als Validator zu fungieren.

Das macht Ethereum nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch demokratischer:

Nicht die größte Rechenpower entscheidet über die Teilnahme am Netzwerk, sondern der finanzielle Einsatz und das korrekte Verhalten. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit gewährleistet, da Angreifer einen erheblichen finanziellen Einsatz riskieren müssten, um das Netzwerk zu manipulieren.

Zirkulierendes Angebot der Kryptowährungen

Ein weiterer grundlegender Unterschied betrifft das Angebot der jeweiligen Kryptowährung: Während bei Bitcoin die maximale Menge auf 21 Millionen Bitcoins festgelegt ist, was von Anfang an für eine harte Begrenzung und damit für einen eingebauten Inflationsschutz sorgt, gibt es bei Ethereum keine solche Obergrenze.

Das zirkulierende Angebot von ETH liegt derzeit bei rund 120 Millionen, und es können theoretisch weiterhin neue Ether ausgegeben werden.

Allerdings wurde mit verschiedenen Netzwerk-Updates die jährliche Inflationsrate von Ethereum deutlich gesenkt; aktuell liegt sie bei nur etwa 0,7 Prozent. Bitcoin setzt auf absolute Knappheit, während Ethereum Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen bietet.

Doch wie kann Ether als Währung funktionieren, wenn es keine feste Obergrenze gibt?

Der Schlüssel liegt im Zusammenspiel von Ausgabe und „Verbrennung“ (Burning) von Ether: Einerseits werden neue ETH an die Validatoren ausgeschüttet, die das Netzwerk sichern. Andererseits wird bei jeder Transaktion ein Teil der Gebühren (die sogenannte „Base Fee“) dauerhaft aus dem Umlauf entfernt und „verbrannt“. Dadurch entsteht ein Gleichgewicht: In Zeiten hoher Netzwerkauslastung kann sogar mehr Ether verbrannt als neu ausgegeben werden – das Angebot schrumpft dann zeitweise.

Die Menge an Ether wächst also nicht unkontrolliert, sondern wird durch diese Mechanismen aktiv gesteuert.

Wichtig ist dabei: Änderungen an diesen Regeln sind nur durch einen breiten Konsens innerhalb der Community möglich. Das System steuert sich also dezentral und automatisch, ganz nach dem Prinzip: Was einmal im Protokoll festgelegt ist, gilt für alle gleichermaßen und ist für jeden nachvollziehbar. Das Ziel ist, die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten und gleichzeitig die Inflation niedrig zu halten.

Mehr dazu in Teil II

Ethereum hat sich von einer experimentellen Blockchain-Plattform zu einer ernstzunehmenden Finanzinfrastruktur entwickelt.

Im zweiten Teil dieser Serie vertiefen wir das Verständnis für das Ethereum-Ökosystem und beleuchten weitere Entwicklungen, die für die praktische Anwendung dieser Technologie relevant sind. Die jüngsten regulatorischen Fortschritte, insbesondere der GENIUS Act, und die steigenden Kurse zeigen: Institutionelle Investoren erkennen das Potenzial programmierter Finanzlogik. Während Bitcoin primär als Wertaufbewahrungsmittel dient, ermöglicht Ethereum die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse durch Smart Contracts.

Foto von Unsplash von Kanchanara

Autor: Jan Mooren

Jan Mooren hat einen Bachelor der Volkswirtschaftslehre der Universität Hamburg sowie einen Master in Financial Management der Universität Trier. Während seines Studiums absolvierte er drei Auslandsaufenthalte in den USA, Italien und Slowenien. Nach seinem Traineeprogramm bei M.M.Warburg & CO startete er als Analyst im Team Portfolio Solutions.

Newsletter

Erfahren Sie von uns die wichtigsten Nachrichten über das Thema Geldanlage.

✓ jede Woche neu ✓ immer aktuell ✓ ohne Werbung ✓ jederzeit abbestellbar

Mit Warburg Navigator die passende Geldanlage finden

Investieren Sie Ihr Vermögen mit den Experten von M.M.Warburg & CO. Modern und unkompliziert.