Warum das Fünf-Prozent-Ziel der NATO so wichtig für Europa ist

4. Juli 2025Die NATO hat auf ihrem Gipfel in Den Haag im Juni 2025 beschlossen, dass alle 32 Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2035 ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöhen sollen, wobei 3,5 Prozent für direkte Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur vorgesehen sind.

Auf 5,0 Prozent in zehn Jahren

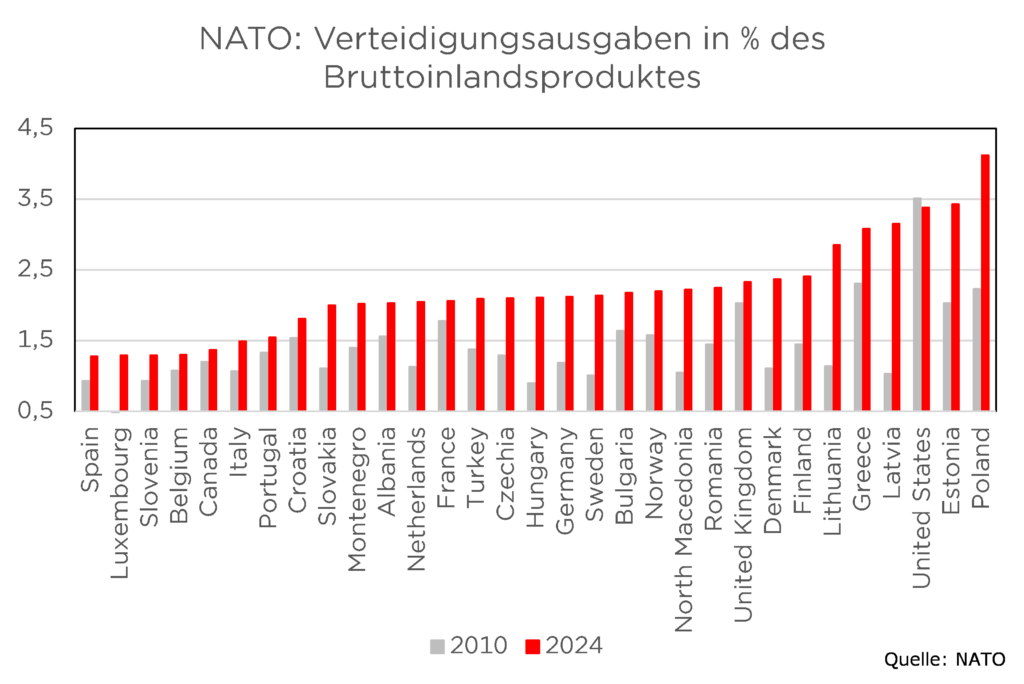

Bislang galt eine Zielgröße von zwei Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung, die für Verteidigungsausgaben bereitgestellt werden sollte. 2024 gaben die NATO-Mitgliedsstaaten durchschnittlich 2,7 Prozent ihres BIP für Verteidigung aus, wobei 23 Länder das Zwei-Prozent-Ziel erreichten oder übertrafen. 2020 lag dieser Wert bei 1,7 Prozent (neun Länder erfüllten die Zwei-Prozent-Vorgabe), 2010 bei 1,4 Prozent (fünf Länder erfüllten die Vorgabe). In dieser Zeit hielten sich nur Griechenland, Großbritannien und die USA an das vereinbarte Ziel.

Die USA gaben mit rund 3,5 Prozent mit Abstand am meisten Geld für Verteidigung aus.

1.185 Milliarden US-Dollar für Verteidigung

Die Gesamtausgaben der NATO beliefen sich 2024 auf etwa 1.185 Milliarden US-Dollar, wovon die europäischen NATO-Mitglieder nur rund 293 Milliarden US-Dollar beisteuerten. Die höchsten Verteidigungsausgaben aller Mitgliedsländer in Relation zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit leisteten im vergangenen Jahr Polen (4,12 Prozent des BIP), Estland (3,43 Prozent) und die USA (3,38 Prozent), während Länder wie Spanien (1,28 Prozent), Luxemburg (1,29 Prozent) und Slowenien (1,29 Prozent) am unteren Ende der Skala lagen.

Polen gab am meisten, Spanien am wenigsten für Verteidigung aus.

Finanzielle Dimensionen und Entwicklungspfade

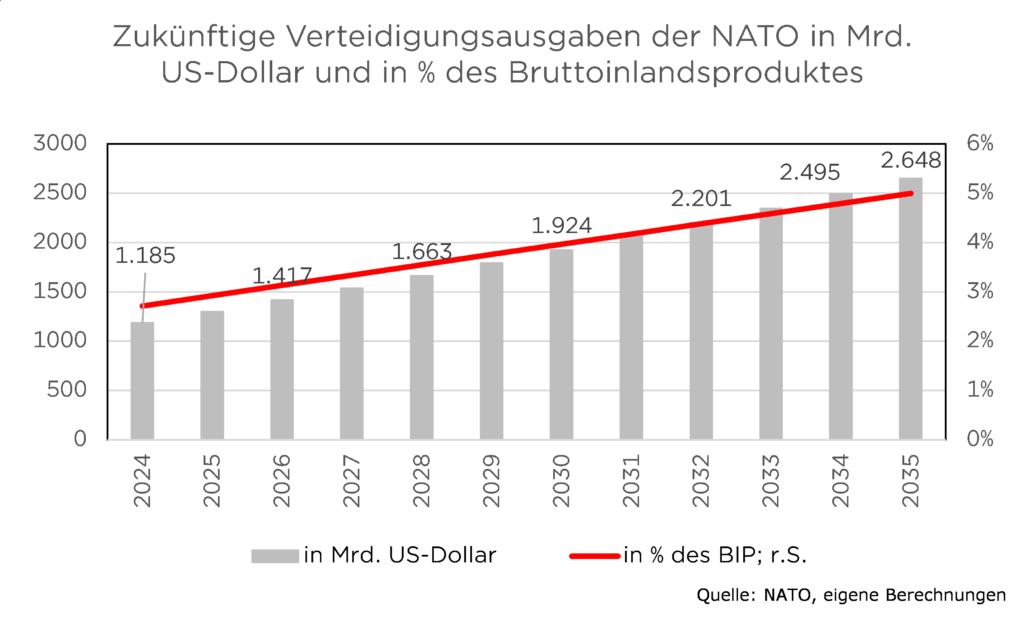

Wie werden sich die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren entwickeln, wenn man davon ausgeht, dass alle Länder bei einem realen Wirtschaftswachstum von knapp zwei Prozent bis 2035 das Fünf-Prozent-Ziel erreichen und man von einem linearen Anstieg der jährlichen Verteidigungsausgaben ausgeht?

In diesem Fall würde die NATO in diesem Jahr 1.300 Milliarden US-Dollar ausgeben (2,7 Prozent des BIP), 2030 1.924 Milliarden US-Dollar (4,0 Prozent) und 2035 2.648 Milliarden US-Dollar (5,0 Prozent). Die EU-Mitglieder der NATO stehen vor einer besonders großen Herausforderung, da ihre Verteidigungsausgaben derzeit im Durchschnitt nur 2,0 Prozent des BIP betragen. Bis 2035 müssen diese Länder ihre Verteidigungsausgaben von aktuell 293 Milliarden US-Dollar auf 849 Milliarden US-Dollar erhöhen, was einer Steigerung von 190 Prozent entspricht – deutlich mehr als die NATO-weite Steigerung von 123,5 Prozent.

Die EU-Mitglieder der NATO müssen ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 um 190 Prozent erhöhen.

Wer zahlt künftig wie viel?

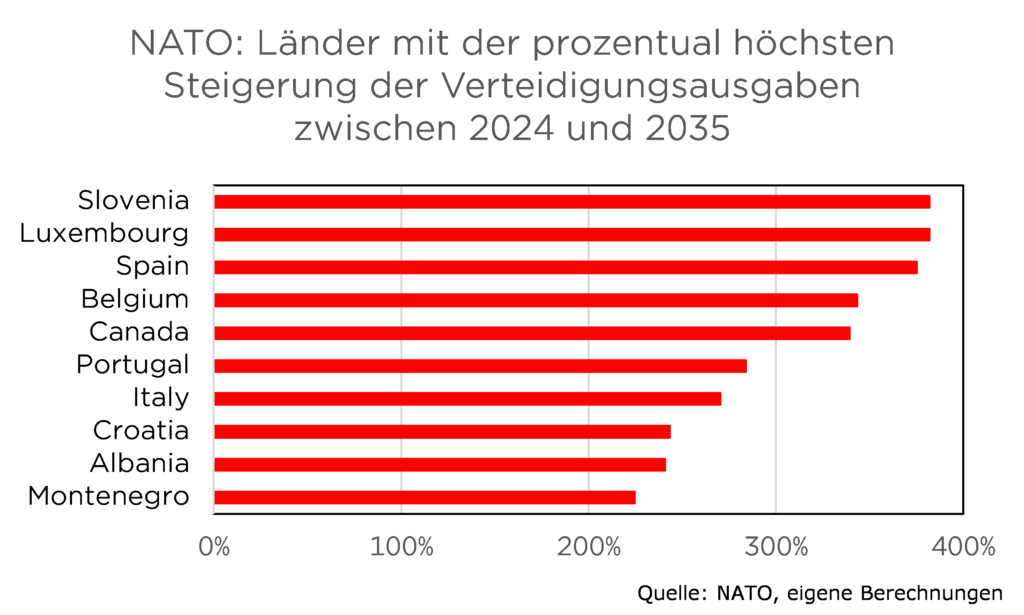

Die größten prozentualen Steigerungen müssen die Länder stemmen, die derzeit am weitesten vom Fünf-Prozent-Ziel entfernt sind. Dazu zählen Luxemburg und Slowenien mit jeweils 382 Prozent Zuwachs bis 2035, gefolgt von Spanien (375 Prozent), Belgien (343 Prozent) und Kanada (339 Prozent).

Es ist bemerkenswert, dass sieben der zehn Länder mit den höchsten prozentualen Steigerungen EU-Mitglieder sind, was die besondere Herausforderung für die Europäische Union unterstreicht.

In absoluten Zahlen werden die USA mit einem Anstieg von 634 Milliarden US-Dollar den größten Zuwachs verzeichnen, gefolgt von Deutschland (126 Milliarden US-Dollar), Großbritannien (115 Milliarden US-Dollar) und Frankreich (98 Milliarden US-Dollar). Obwohl die USA bereits jetzt 3,4 Prozent ihres BIP für Verteidigung ausgeben, führt ihre wirtschaftliche Größe dazu, dass sie den größten absoluten Anstieg verzeichnen werden. Unter den EU-Ländern wird Deutschland den größten absoluten Anstieg erleben, was die erheblichen fiskalischen Herausforderungen, vor denen das Land steht, unterstreicht.

Bis 2035 wird Deutschland 126 Milliarden US-Dollar mehr für Verteidigung ausgeben.

Kostenlose Depotanalyse

Passt Ihr Depot noch zu Ihren persönlichen Zielen?

Erfahrungsgemäß sammeln sich bei Anlegern über die Jahre immer mehr verschiedene Wertpapiere an. Anleger verlieren dadurch oftmals den Gesamtüberblick über die Struktur ihres in Wertpapieren angelegten Vermögens. Nutzen Sie unsere kostenlose Depotanalyse, um zu sehen, wo innerhalb verschiedener Portfoliostrategien Ihr Depot anzusiedeln ist.

Deutschlands neue Strategie: Ausnahme von der Schuldenbremse

Deutschland hat eine fundamentale Kehrtwende in seiner Haushaltspolitik vollzogen, um den gestiegenen Verteidigungsanforderungen gerecht zu werden. Nach intensiven Verhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD wurde im März 2025 eine weitreichende Reform der Schuldenbremse beschlossen, die Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des BIP von der verfassungsrechtlichen Schuldenregel ausnimmt.

Diese Reform ermöglicht es Deutschland theoretisch, unbegrenzt viel Geld in Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit zu investieren.

Die Schuldenbremse gilt nun nur noch für Verteidigungsausgaben bis zu einem Prozent des BIP, was derzeit etwa 44 Milliarden Euro entspricht. Alles darüber hinaus kann beliebig durch Kredite finanziert werden. Zusätzlich wurde ein schuldenfinanziertes Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturmaßnahmen eingerichtet.

Der deutsche Verteidigungshaushalt wird dramatisch ansteigen.

Das Budget für Verteidigung wird von rund 52 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf geplante 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2025 steigen. Die mittelfristige Planung sieht eine kontinuierliche Steigerung vor: 82,7 Milliarden Euro (2026), 93,4 Milliarden Euro (2027), 136,5 Milliarden Euro (2028) und 152,8 Milliarden Euro (2029). Würde Deutschland bereits heute fünf Prozent seines BIP für Verteidigung ausgeben, entspräche dies einer Summe von 215,5 Milliarden Euro – mehr als eine Vervierfachung der aktuellen Ausgaben.

Das Readiness 2030 Programm der EU-Kommission

Parallel zu den nationalen Anstrengungen hat die Europäische Kommission im März 2025 das ehrgeizige ReARM Europe Programm (auch bekannt als Readiness 2030) vorgestellt, das darauf abzielt, bis zu 800 Milliarden Euro für die europäische Verteidigung zu mobilisieren. Dieses Programm der europäischen Verteidigungspolitik soll die Abhängigkeit von amerikanischen Rüstungsimporten reduzieren.

ReARM Europe stellt einen Paradigmenwechsel in der europäischen Verteidigungspolitik dar

Das Programm basiert auf fünf zentralen Säulen:

- Aktivierung der nationalen Ausnahmeklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Dies ermöglicht es den Mitgliedstaaten, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, ohne gegen die EU-Haushaltsregeln zu verstoßen. Eine Erhöhung der Verteidigungsbudgets um durchschnittlich 1,5 Prozent des BIP könnte über vier Jahre hinweg einen fiskalischen Spielraum von bis zu 650 Milliarden Euro schaffen.

- Security Action for Europe (SAFE): Ein neues Finanzierungsinstrument in Höhe von 150 Milliarden Euro, das Mitgliedstaaten Darlehen mit Laufzeiten von bis zu 45 Jahren für Verteidigungsinvestitionen anbietet. Diese Mittel werden an den Kapitalmärkten aufgenommen und auf Nachfrage an interessierte Mitgliedstaaten ausgezahlt.

- Erweiterte Rolle der Europäischen Investitionsbank: Die EIB soll ihre Kreditvergabe auf Verteidigungs- und Sicherheitsprojekte ausweiten und mit privaten Investoren zusammenarbeiten.

- Beschleunigung der Spar- und Investitionsunion: Mobilisierung privaten Kapitals, damit die europäische Verteidigungsindustrie nicht allein auf öffentliche Investitionen angewiesen ist.

- Kohäsionspolitik: Neue Möglichkeiten für EU-Förderungen, die es Mitgliedstaaten ermöglichen, Kohäsionsprogramme für verteidigungsrelevante Ausgaben zu nutzen.

Das ReARM Europe Programm konzentriert sich auf kritische Verteidigungsbereiche.

Für Europas Sicherheit werden folgende Verteidigungsbereiche als essentiell betrachtet:

- Luft- und Raketenabwehrsysteme

- KI-gestützte Artillerie der nächsten Generation

- Drohnentechnologien mit Verteidigungs- und Angriffs-fähigkeiten

- Schutz kritischer Infrastrukturen

- Verbesserte Cyberverteidigung

- Elektronische Kriegsführung

Wirtschaftliche Auswirkungen: Wachstumseffekte der Verteidigungsausgaben

Die erhebliche Steigerung der Verteidigungsausgaben wird signifikante wirtschaftliche Auswirkungen haben. Eine massive Aufrüstung des Militärs in ganz Europa könnte das erreichen, was den Regierungen seit Jahren nicht gelungen ist: die schleppende Wirtschaft anzukurbeln, neue Innovationen hervorzubringen und neue Industrien zu schaffen. Aktuelle Studien des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigen, dass eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben von zwei auf 3,5 Prozent des BIP das Wirtschaftswachstum in Europa um 0,9 bis 1,5 Prozentpunkte steigern könnte. Forschungsergebnisse zeigen, dass Verteidigungsausgaben einen beachtlichen fiskalischen Multiplikatoreffekt haben. Eine kumulative Erhöhung der Militärausgaben um ein Prozent des BIP führt zu einem BIP-Anstieg von etwa 0,7 Prozent.

Verteidigungsausgaben haben einen Multiplikatoreffekt, der mit Infrastruktur- oder Bildungsausgaben vergleichbar ist.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Vorbehalt: Um die Vorteile höherer Militärausgaben zu maximieren, müssen die Länder mehr Ausrüstung als bisher in Europa kaufen, anstatt wie bisher überwiegend im Ausland. Etwa 80 Prozent der europäischen Verteidigungsbeschaffung stammt derzeit nicht aus der EU. Wenn Europa die nächste Generation von Rüstungstechnologie vor Ort entwickeln und produzieren könnte, anstatt sie aus den USA zu kaufen, könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen zusätzlicher Verteidigungsausgaben das Wachstum mittelfristig erheblich ankurbeln.

Bei Verteidigungsbeschaffung gilt bislang: America first, Europe second.

Militärausgaben beeinflussen die Wirtschaft auf vielfältige, manchmal widersprüchliche Weise. Kurzfristig können sie ungenutzte Arbeitskräfte und ungenutztes Kapital beschäftigen und private Unternehmen und Haushalte zu Ausgaben und Investitionen anregen. Längerfristig deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass Militärausgaben die Effizienz der Wirtschaft im Allgemeinen steigern können.

Staatliche Verteidigungsaufträge können Größenvorteile fördern und Innovationen in der zivilen Industrie anspornen.

Es gibt jedoch auch Hürden für die erfolgreiche Umsetzung. Im alternden Europa könnte es schwierig sein, genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Zudem muss das zur Verfügung gestellte Geld auch schnell und effizient an die Unternehmen verteilt werden – dies ist vor dem Hintergrund aufwändiger und langwieriger Vergabeverfahren eine besondere Herausforderung.

Nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte könnten zum Bremsfaktor werden.

Man sollte zudem davon absehen, die zusätzlichen Ausgaben durch höhere Steuern zu finanzieren, da dies das Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Das bedeutet aber, dass die höheren Verteidigungsausgaben auch die Staatsverschuldung beeinflussen werden. Für Länder mit hoher Staatsverschuldung wie Italien, Spanien, Frankreich und Belgien könnte die Erhöhung der Verteidigungsausgaben eine besondere fiskalische Herausforderung darstellen. Diese Länder könnten gezwungen sein, Ausgaben in anderen Bereichen zu kürzen oder ihre Verschuldung weiter zu erhöhen, um ihre Aufrüstung zu finanzieren.

Höhere Verteidigungsausgaben könnten die Staatsverschuldung belasten.

Deutschland könnte aufgrund seiner großen und derzeit nicht ausreichend genutzten industriellen Basis sowie seiner vergleichsweise geringen Staatsverschuldung stärker als viele andere Länder von höheren Verteidigungsausgaben profitieren. Die Kombination aus der deutschen Schuldenbremsen-Reform und dem europäischen ReARM-Europe-Programm schafft die institutionellen Voraussetzungen für eine historische Aufrüstung, die gleichzeitig als Konjunkturprogramm wirken könnte. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch entscheidend davon ab, ob es gelingt, eine europäische Verteidigungsindustrie aufzubauen, die weniger abhängig von amerikanischen Importen ist. Nur dann können die theoretisch möglichen Wachstumseffekte tatsächlich realisiert werden.

Die europäische Verteidigungsindustrie muss unabhängiger werden.

Der Investmentcase für europäische Verteidigungsaktien

Das neue NATO-Verteidigungsausgabenziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2035 markiert eine historische Wende in der europäischen Sicherheitspolitik und eröffnet außergewöhnliche Investmentchancen in europäische Verteidigungsaktien. Diese beispiellose Ausgabensteigerung von derzeit zwei auf fünf Prozent des BIP wird über die nächste Dekade hinweg hunderte Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen freisetzen.

Europäische Verteidigungsunternehmen werden zu den primären Profiteuren dieses strukturellen Wandels.

Europäische Rüstungsunternehmen verfügen über entscheidende Wettbewerbsvorteile, die sie zu den primären Profiteuren dieser Ausgabensteigerung machen: Denn zukünftig soll ein Großteil der Rüstungsbeschaffung europäischer Länder bei heimischen Anbietern erfolgen. Diese Präferenz wird durch die neue EU-Politik „ReArm Europe“ untermauert, die explizit EU-Unternehmen bevorzugt.

Das NATO-Fünf-Prozent-Ziel markiert eine fundamentale Neuausrichtung Europas in Richtung strategischer Autonomie und Verteidigungsbereitschaft.

Die daraus resultierende Vervielfachung der Verteidigungsbudgets über die nächste Dekade schafft einen außergewöhnlich stabilen und vorhersagbaren Wachstumspfad für europäische Rüstungsunternehmen. Die Kombination aus massiven Ausgabensteigerungen, langfristigen politischen Verpflichtungen, technologischen Revolutionen und positiven volkswirtschaftlichen Effekten macht europäische Rüstungsaktien zu einer überzeugenden strukturellen Investmentthese für die kommenden Jahre.

Anleger, die auf diesen Megatrend setzen, können von einem mehrjährigen Superzyklus in der europäischen Verteidigungsindustrie profitieren.

Das bedeutet, dass Aktien aus diesem Sektor kein kurzzeitiges und taktisches Investment sind – das NATO-Ziel macht europäische Verteidigungsaktien zu einem dauerhaften strategischen Portfolio-Baustein für die nächste Dekade.

Foto von SaiKrishna Saketh Yellapragada auf Unsplash

Autor: Carsten Klude

Carsten Klude studierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank VWL mit Schwerpunkt Ökonometrie in Kiel. 1996 kam er zu M.M.Warburg & CO, für die er zunächst die europäischen Kapitalmärkte analysierte und später mit der Leitung des Makro-Research betraut wurde. Seit dem Jahr 2009 ist Herr Klude Mitglied im Investmentrat von M.M.Warburg & CO und verantwortet seit dem Sommer 2013 das Asset Management der Bank. Zusätzlich ist Herr Klude seit dem Jahr 2010 Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes deutscher Banken e.V., dessen Vorsitz er von 2015 bis 2018 inne hatte.

Newsletter

Erfahren Sie von uns die wichtigsten Nachrichten über das Thema Geldanlage.

✓ jede Woche neu ✓ immer aktuell ✓ ohne Werbung ✓ jederzeit abbestellbar

Mit Warburg Navigator die passende Geldanlage finden

Investieren Sie Ihr Vermögen mit den Experten von M.M.Warburg & CO. Modern und unkompliziert.