Black Friday: Was Schnäppchen über die Wirtschaft verraten

14. November 2025Was als amerikanische Tradition begann, eroberte in den 2010er Jahren auch Deutschland und ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des hiesigen Einzelhandelskalenders geworden. Der Black Friday (dieses Jahr am 28. November) bezeichnet den Freitag nach Thanksgiving und markiert traditionell den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Einzelhändler locken mit verlockenden Rabatten und aus einem Tag ist längst eine ganze Black Week geworden, die am darauffolgenden Cyber Monday am 1. Dezember ihren digitalen Höhepunkt findet.

Doch kann man hier wirklich Geld sparen? Und welche Rückschlüsse lässt das Shopping-Spektakel auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu?

Die Realität hinter den Rabattversprechen

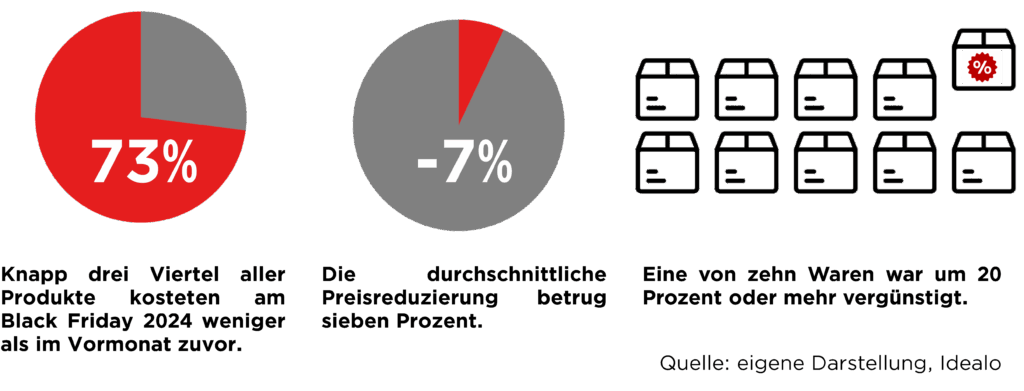

Eine aktuelle Preisstudie eines führenden Vergleichsportals bringt überraschende Erkenntnisse zutage: Tatsächlich waren 2024 knapp drei Viertel aller untersuchten Produkte am Black Friday günstiger als im Vormonat Oktober. Dies scheint zunächst die Werbeversprechen der Händler zu bestätigen.

Ein genauerer Blick offenbart jedoch ein ernüchterndes Bild:

Die durchschnittliche Ersparnis lag bei lediglich sieben Prozent, weit entfernt von den oft beworbenen Rabatten von 30, 40 oder sogar 50 Prozent. Nur jedes zehnte Produkt war tatsächlich um 20 Prozent oder mehr reduziert.

Bewusste Konsumenten sollten echte Rabatte von Scheinreduktionen unterscheiden.

Während 69 Prozent der Verbraucher glauben, Händler würden Preise vor dem Black Friday künstlich anheben, zeigen Studien das Gegenteil. Dennoch fielen die Rabatte bei beliebten Produktkategorien bescheiden aus: Smartphones waren nur um durchschnittlich fünf Prozent günstiger, Tablets und Spielekonsolen um sechs Prozent. Die größten Ersparnisse fanden sich paradoxerweise nicht bei den Bestsellern, sondern bei spezielleren Produkten wie Lautsprechern, Elektrorasierern und Fernsehern. Ein Muster, das nachdenklich stimmt:

Oft werden gerade die schwer verkäuflichen Produkte am stärksten reduziert.

Noch aufschlussreicher ist die zeitliche Dimension: Über die Hälfte der analysierten Produkte war an einem anderen Tag im November günstiger als am Black Friday selbst. Diese Erkenntnis deckt sich mit Analysen der Großbank JPMorgan Chase, die anhand von Millionen Kreditkartentransaktionen feststellte, dass sich das Holiday Shopping bereits seit 2021 gleichmäßiger über den gesamten November verteilt.

Der Unterschied zwischen Online- und Offline-Handel ist dabei dramatisch

Mastercard SpendingPulse dokumentierte für Black Friday 2024 ein Online-Wachstum von 14,6 Prozent, während die Umsätze in physischen Läden nur um 0,7 Prozent stiegen.

Konsum als Wirtschaftsmotor: Was Black Friday über unsere Konjunktur verrät

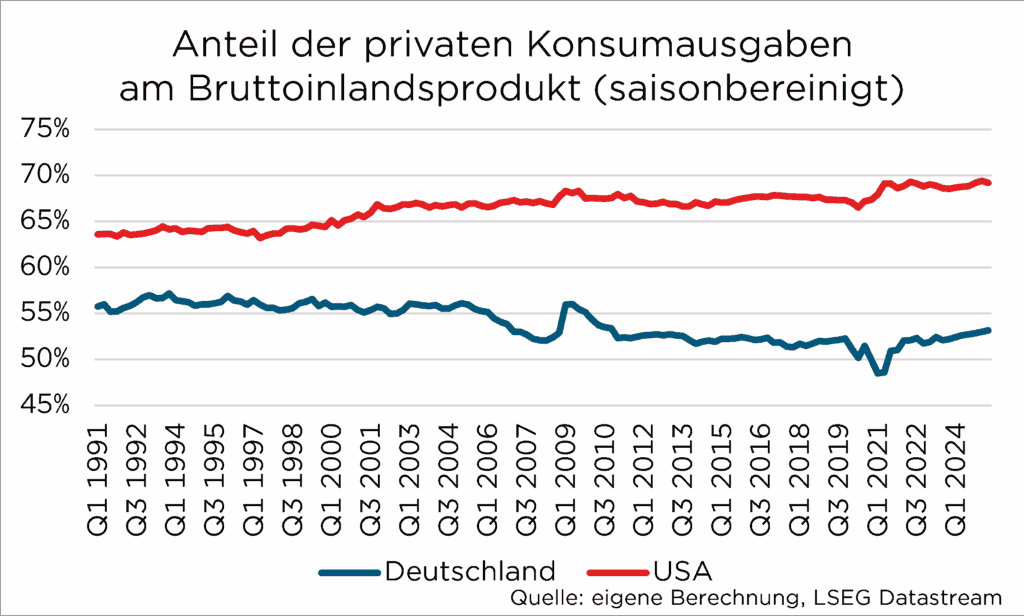

Jeder Euro, den Verbraucher ausgeben, setzt eine Kettenreaktion durch die gesamte Wirtschaft in Gang. In Deutschland machen die privaten Konsumausgaben etwa 53 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, in den USA sind es sogar 69 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, warum der Black Friday zu einem wirtschaftlichen Seismographen geworden ist. Wenn Menschen weniger kaufen, reduzieren Unternehmen ihre Produktion, stellen weniger ein oder entlassen sogar Mitarbeiter. Diese wiederum haben dann weniger Geld zur Verfügung und kaufen noch weniger ein. So entsteht der gefürchtete Abwärtsstrudel einer Rezession. Der Black Friday zeigt daher:

Sind die Menschen noch kaufbereit oder halten sie sich zurück?

Doch bei der volkswirtschaftlichen Bewertung ist Vorsicht geboten.

Ein starker Shopping-Tag ist nicht der Auslöser einer robusten Konjunktur, sondern vielmehr ihr Symptom. Die rekordhohen 10,8 Milliarden Dollar, die amerikanische Verbraucher am Black Friday 2024 online ausgaben (ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr), entstehen nicht aus dem Nichts. Sie zeigen vielmehr, dass Verbraucher grundsätzlich kaufbereit sind und über verfügbares Einkommen verfügen. Intensive Shopping-Tage korrelieren zwar häufig mit einer starken Wirtschaftsleistung im vierten Quartal, aber beide spiegeln dasselbe wider: die grundsätzliche Konsumbereitschaft und das verfügbare Einkommen der Verbraucher.

Als Frühindikator hat der Black Friday jedoch durchaus Wert

Während offizielle Einzelhandelsdaten der Statistikämter erst Wochen später erscheinen, liefern Kreditkartenunternehmen wie Mastercard und Datenanalysten wie Adobe bereits am Wochenende nach dem Black Friday erste belastbare Zahlen über das Konsumverhalten. Diese Geschwindigkeit macht die Daten wertvoll:

Wenn Menschen trotz wirtschaftlicher Unsicherheit bei Rabatten zuschlagen, signalisiert das Vertrauen in die eigene finanzielle Situation.

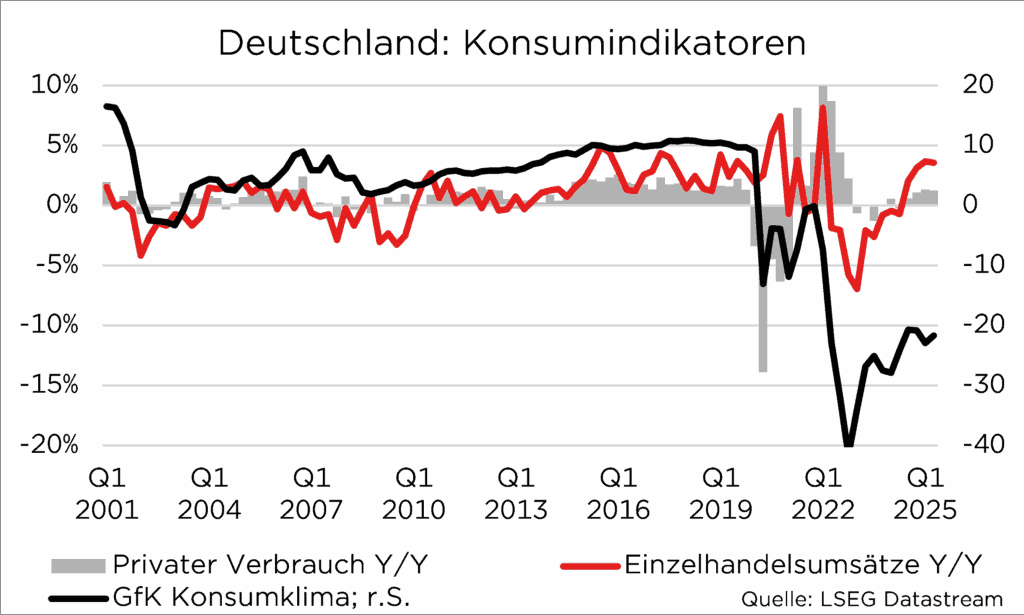

Dabei offenbart sich ein faszinierendes Paradox des modernen Verbrauchers. Umfragen zeigen oft eine pessimistische Grundstimmung. Das GfK Konsumklima in Deutschland lag zuletzt bei minus 24,1 Punkten, doch die Einzelhandelsumsätze blieben erstaunlich stabil. Menschen reden oft pessimistischer, als sie tatsächlich handeln. Psychologen erklären das mit der Unterscheidung zwischen notwendigen und aufgeschobenen Käufen. Der Black Friday wird dabei zur psychologischen Rechtfertigung für Ausgaben: Es ist ja reduziert, da kann man zuschlagen.

Dennoch darf man die Aussagekraft der Black-Friday-Zahlen nicht überschätzen.

Der November-Boom bedeutet oft nur eine Verschiebung der Dezember-Käufe. Was spektakulär nach Wachstum aussieht, entpuppt sich häufig als Nullsummenspiel innerhalb des Quartals. Ökonomen messen daher den Gesamtkonsum über längere Perioden und betrachten Black Friday als einen interessanten, aber eben nicht überbewerteten Mosaikstein im konjunkturellen Gesamtbild.

Fazit: Doppelter Blick lohnt sich

Der Black Friday 2025 wird zu einem interessanten Gradmesser sowohl für die wirtschaftliche Stimmung als auch für Ihr persönliches Sparpotenzial. Für bewusste Konsumenten bleibt der Black Friday durchaus lohnenswert, vorausgesetzt sie gehen mit realistischen Erwartungen und entsprechender Vorbereitung an die Schnäppchenjagd heran.

Der Schlüssel liegt darin, Scheinreduktionen von echten Rabatten zu unterscheiden:

Preisverläufe über mehrere Wochen beobachten, den Online-Fokus bei Elektronik setzen und den gesamten November im Blick behalten statt nur den einen beworbenen Tag. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist weniger die absolute Höhe der Umsätze interessant, sondern was sie über die grundsätzliche Konsumbereitschaft der Menschen verraten. Bei moderater Inflation in Deutschland und der Eurozone, aber anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, wird sich dies besonders deutlich zeigen.

Das Shopping-Spektakel bietet mit anderen Indikatoren wichtige Einblicke in die Wirtschaftsentwicklung, bevor offizielle Daten vorliegen.

Foto von Unsplash von Heidi Fin

Autor: Jan Mooren

Jan Mooren hat einen Bachelor der Volkswirtschaftslehre der Universität Hamburg sowie einen Master in Financial Management der Universität Trier. Während seines Studiums absolvierte er drei Auslandsaufenthalte in den USA, Italien und Slowenien. Nach seinem Traineeprogramm bei M.M.Warburg & CO startete er als Analyst im Team Portfolio Solutions.

Newsletter

Erfahren Sie von uns die wichtigsten Nachrichten über das Thema Geldanlage.

✓ jede Woche neu ✓ immer aktuell ✓ ohne Werbung ✓ jederzeit abbestellbar

Mit Warburg Navigator die passende Geldanlage finden

Investieren Sie Ihr Vermögen mit den Experten von M.M.Warburg & CO. Modern und unkompliziert.